いま、「絵」を描くこととはどういうことか。

アーティストの本山ゆかりさんは、当たり前を当たり前のままにせず、その意味を問い直し、制作へいかしてきました。一部分だけを変えた試行(=差分)を何十もかさね、そのなかから最後の一枚を選ぶ——その選択までをふくめて「描く」をとらえなおし、布の重みや吊り方といった「ものの語り」に耳をすませる。制作の歩みをたどりながら、『花椿』第833号のテーマ“wish”と重ねて、その“wish”をそっと探ります。

「絵画」ではなく「絵」と言う理由

——本山さんにとって「描く」とは、どのような行為と考えていますか?

本山 わたしの制作のなかでも非常に大きな位置を占めています。ただ、とても大きなことばなので、細分化して考えたいと思っています。「絵画」ということばは便利ですが、西洋絵画の文脈に収まりやすい。いまは「絵」と言いかえることで、身構えた「絵画のための描き」だけでなく、ものの設計を共有するための図説のような、暮らしのなかの描きも含めて捉え直しています。人と何かを共有するための、いちばん根っこの描き方を大切にしたいと思っています。

——「描く」はコミュニケーションでもある、ということですか?

本山 そう思います。一方で、いまの暮らしのなかで「本当に意味を与えている絵」を描くことは難しいとも感じています。例えば、宗教絵画には「理屈のある美しさ」があり、信じるに値するものを示すために機能していると感じます。つまり、絵そのものに仕事が与えられている。わたしも本当はそういうものをつくりたいのですが、他の画題で同じ強度を再現するのはほぼ不可能だと思いました。そこで、外部へ強く働きかける意味を先に掲げるのではなく、自分のなかで機能する絵を探す方向へ向かいました。自分にとっての「描く」を改めて考え直し、作品ごとに確かめるようになったのです。

《画用紙》——「描く」は“選ぶ”までを含む

——初期シリーズ《画用紙》では、何を機能させようとしていたのでしょうか?

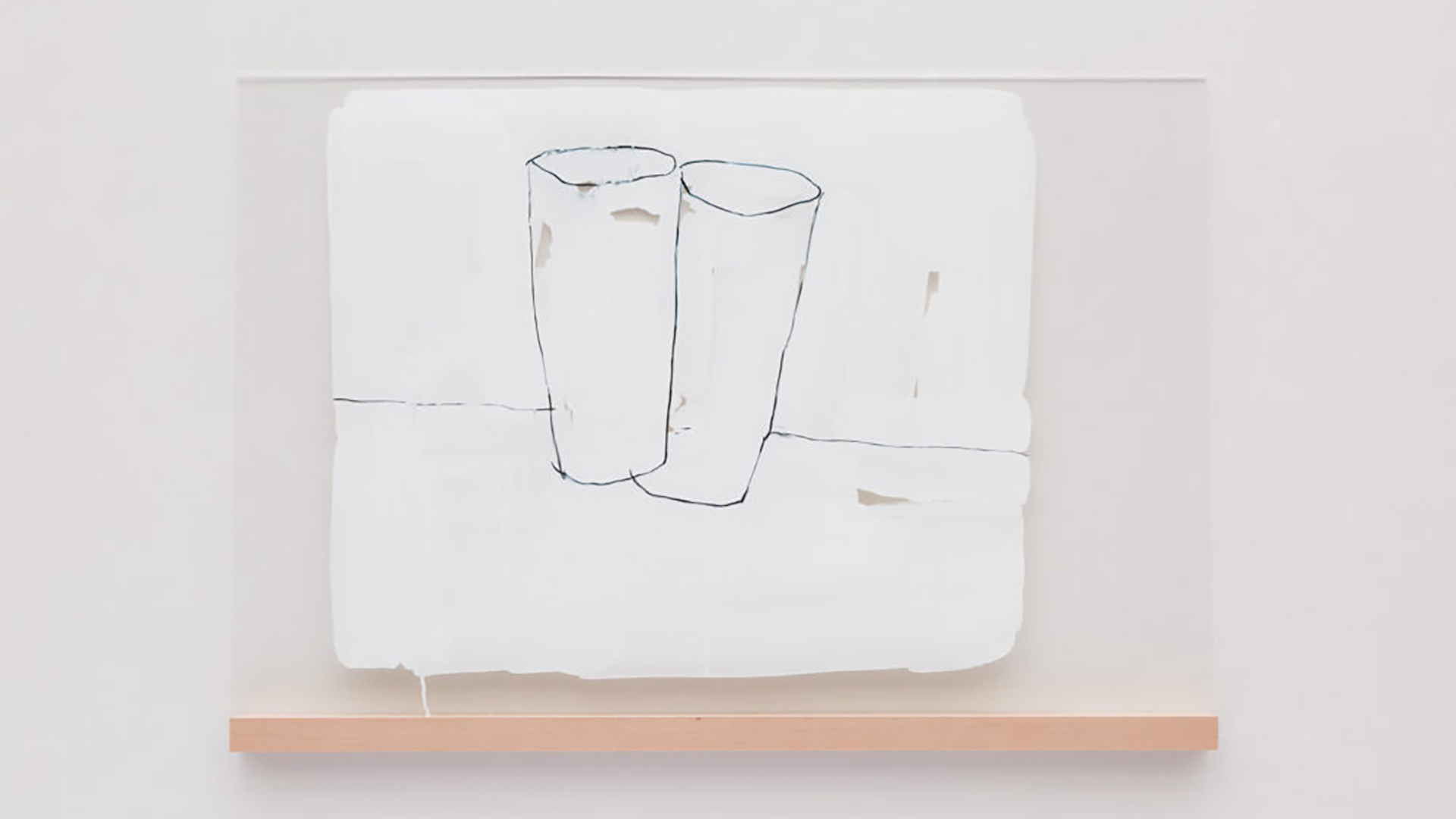

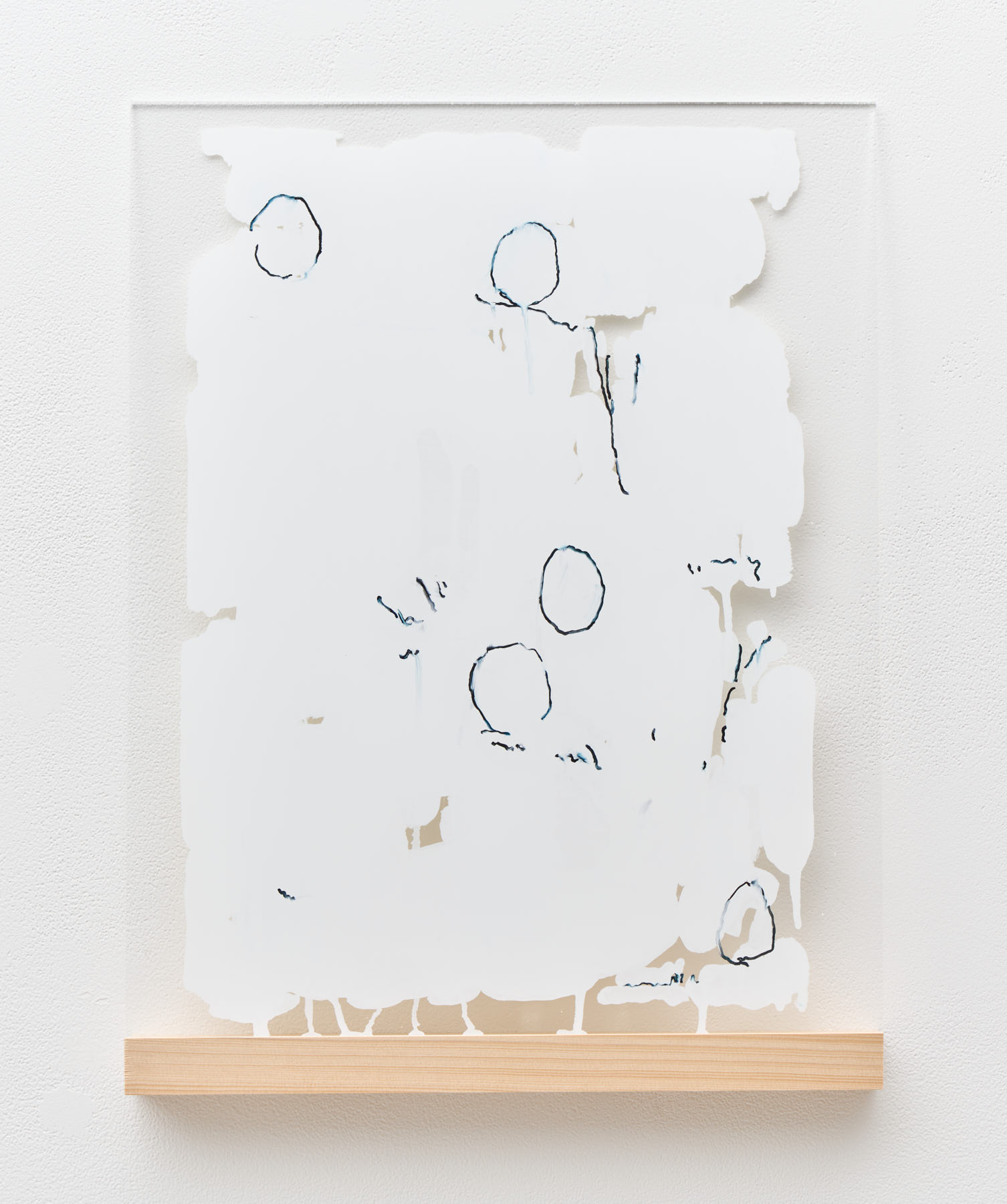

本山 「絵/描く」の機能を細分化し、その一部だけでも作品化して積み重ねることで、全体像を把握しようとしました。強い感情が動く瞬間、泣くほど感動した記憶などは、わたしには描けません。気持ちの揺らぎが大きすぎて、手と意識の連動が切れてしまうからです。ですから、できるだけ気持ちが揺れない対象、たとえばコップや卵のように形や線の良さが見えるものを描きます。タイトルも《画用紙(5つの卵)》《画用紙(ふたつのコップ)》のように対象名を明記して、鑑賞者に「何が描かれているか」で惑わせないようにしています。

——制作プロセスについて、もう少し詳しく教えてください。

本山 最初にデジタルのペイントツールでドローイングを行い、差分を何十も作ってからアクリルに移します。レイヤー構造なので、○の上に×を置き、×を外して△に入れ替える、といった置換が容易です。卵を描き始めても、差分を重ねるうちに「石のほうが絵として良い」と判断が変わり、卵が石へ“進化”していくことはよくあります。

描くスピード自体は速いのですが、最後の三枚くらいから一枚を選ぶ時間が長いんです。線を引いて終わるのではなく、最後に何を残すかを“選ぶ”ところまでが描くことに含まれている感覚があります。ひとつ「描く」というフレーズを考えても、「見て描く」こともありますし、「全くこの世にないものを想像して描く」もありますし、「自分の記憶のなかからわかった部分だけを描く」もあります。“描く”って実はすごく定義が広いんですよね。

——その「選択」は、どのような基準で行っているのでしょうか?

本山 “美しさ”ということばは大きすぎるので、わたしはそれを直接は使わないようにしています。ただ、《画用紙》では「構図がよい」「線がよい」「絵の具ののりがよい」といった、ごく具体的な基準を置いています。簡単に言えば美しさと地続きですが、わたしはあえて「美しい」と総称せず、的を絞って起きている出来事をほめたい感じがあって、その都度、そこで起きている具体を評価するようにしています。

アクリル板、アクリル絵の具

500×600mm

2024

アクリル板、アクリル絵の具

700×800mm

2021

ことばと考え方を精緻にする——技術を「折られた」あとで

——ことばの選び方だけでなく、考え方もとても精緻ですね。

本山 ありがとうございます。分解して考える姿勢は、学びのなかで強くなりました。高校ではデッサンの訓練を徹底的にやりましたが、受験期に通った画塾で「写実力だけがあっても作品は一ミリも面白くならない」と言われ、もっていた技術をバキバキに折られたんです。そこから見直しが続いて、大学でも授業やそれ以外の時間に美術館へ行くなど、自分で学ぶようになっていまに至っています。

わたしは鑑賞者と同じ気持ちで自分の作品を見ています。たとえば《画用紙》のシリーズなら、一旦「絵」をこのぐらい細分化してみました——その結果を一緒に見ましょう、という気持ちでつくっています。わたしのことばで正しい方向に誘導したいわけではなく、全部が伝わる必要もない。鑑賞者の方が「わからないな」となっても言語化される以前の何かを感じてもらえたら、それで構いません。

大学で非常勤をしていたとき、学生に「ものが勝手にしゃべっている」という言い方をしたことがあります。たとえばコースターの中心からずれたグラスや水滴の跡だけで、その場にいた人の手つきや時間の流れが伝わるように、日常では無言の情報が行き交っていますよね。作品でも、物体がどういう成り立ちになっているかを見れば感じられる情報が入っている状態にしておきたい、と思っています。

《Ghost in the Cloth》——布の重量が語る

——「ものがしゃべる」は、《Ghost in the Cloth》ではどこに現れているのでしょうか?

本山 この作品は上部左右の二点だけを釘で留めて吊っています。布は自重でたわみ、内部に入れた綿の重みもあります。たとえば縫い込んだ花の部分にはぐっと力がかかり、その力のかかり方やしわのでき方自体が「語って」います。写真では四色の面にさらっと見えるかもしれませんが、実物の前ではまず大きな布の存在感が立ち上がります。

《画用紙》に比べるとモチーフは具象的で見てわかりやすいと思いますが、物体のあり方に託している部分は同じくらい大きいです。布という素材の感触や吊り方がもたらす物理的な変化によって、鑑賞者が読み取れる「ものが語っている」領域が生まれるように心がけています。

——常識や意味に対して意識的に制作に取り組まれていますが、社会に対して“大きな変化”を求めているのでしょうか?

本山 全然ないですね。簡単に変えられるものでもないし、すべてを変えることもできないと思っています。ただ、小さな積み重ねでしか大きな文化の流れは変わっていかない。こういうものがあった、こういう閃きや発見がありました、ということは社会に置いておきたい。「これいかがですか?」という形で知ったことや思いついたことを置いておいて、そのうち誰かが拾ってもっと進めるかもしれない。美術史は積み重ねでできていますから。わたしの代で何かを変える必要はない。ただ、その積み重ねのひとつに加わりたい——そう思っています。

布、綿、糸

1020×1500mm

2024

布、綿、糸

1620×1040mm

2024

このタイミングで、本山さんの作品を実物で見られる機会が京都でふたつあります。会期・会場のご案内は下記に。

個展

会期| 2025年11月14日(金)– 12月23日(火) ※休廊日:会期中の水曜日

開場時間| 10:00–17:00

入場| 無料

会場| ホール Keiryu

京都市東山区上人町433 半兵衛麸五条ビル 2F

詳細| https://www.kyotointerchange.com/post/yukari-motoyama

グループ展

「貝をぬける Through Shells」

参加作家| 日本図案館、船川翔司、本山ゆかり

会期| 2025年10月18日(土)– 2026年5月10日(日) 会期中無休

開場時間| 11:00–20:00

入場料| 一般 1,000円/大学院生・大学生 500円/高校生以下 無料(音声ガイド付き)

会期中無休

会場|BnA Alter Museum

京都府京都市下京区天満町267-1

詳細| https://bnaaltermuseum.com/exhibition/through-shells/

本山 ゆかり

1992年愛知県生まれ。2015年愛知県立芸術大学美術学部油画専攻卒業、2017年京都市立芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了。絵画をつくる/鑑賞する際に起きるさまざまな事象を解体し、それぞれの要素を注視するための仕組みを作り、作品制作をしている。主な個展に「Call Me by the Name」(Yutaka Kikutake Gallery、東京、2024)、「コインはふたつあるから鳴る」(文化フォーラム春日井、愛知、2021)、「称号のはなし」(FINCH ARTS、京都、2020)など。展覧会に「VOCA 2022」(上野の森美術館、東京、2022)、「この現実のむこうに Here and beyond」(国際芸術センター青森、2017)、「裏声で歌へ」(小山市立車屋美術館、栃木、2017)などがある。

https://motoyamayukari.net/