Photographic Dialogue with International Female Artists

文/深井佐和子

写真/間澤智大

2024.10.17

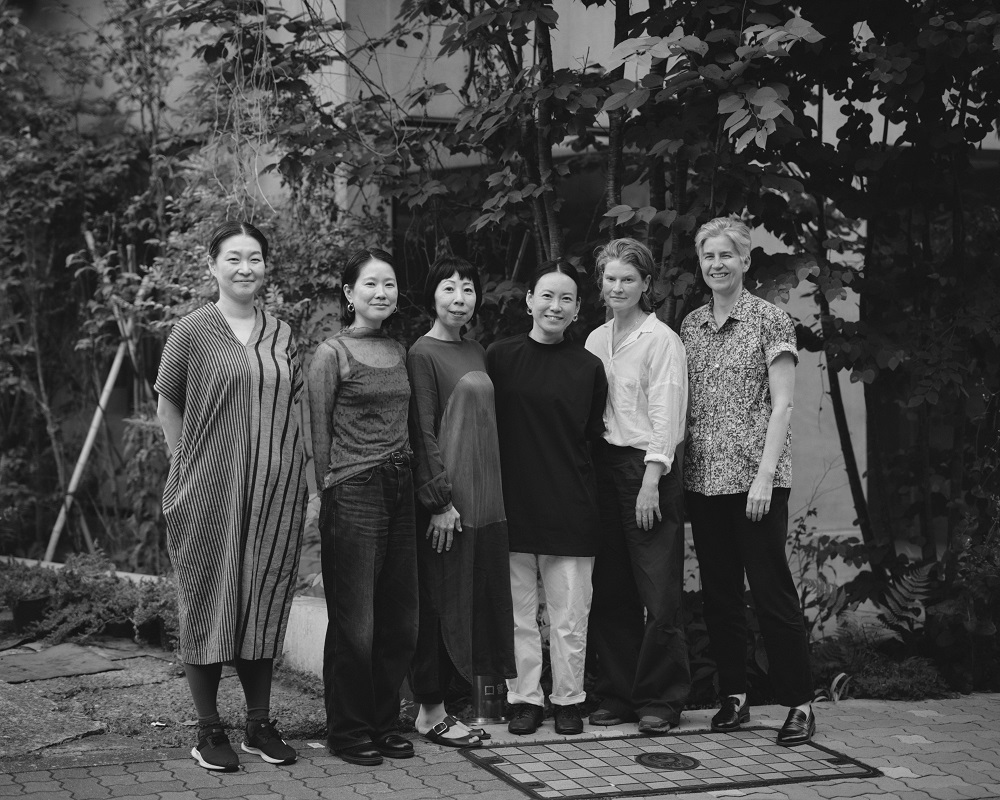

編集者でキュレーターの深井佐和子さんによる、プロジェクト「Photographic Dialogue with International Female Artists」をお届けします。今回の参加者は、花椿にも縁の深い方々ばかり。写真をとりまくさまざまな人、モノとの関係性について語り合いました。

参加者:

川内倫子(写真家)

細倉真弓(写真家)

高橋朗 (PGIディレクター)

深井佐和子(編集者、キュレーター)

シャルロット・デュマ(写真家)

ソフィ・ハケット(カナダ、オンタリオ美術館、写真部門キュレーター)

日時:5月21日(火)

場所:https://www.pgi.ac/

私たちはこの数十年の間、写真というメディアと自分との関係性の変化を個人的に、そして集団的に体験してきた。小さな頃はカメラとプリントという「物体」で認識していた写真を、今の私たちは呼吸するように生成し自ら流通させ、それを吸収して世界像を確立している。かつて写真は自分たちの外側にあって何かをリフレクトしたものであったが、今では私たちの思考は時に写真によって作られ、自分たちこそがリフレクションなのではとも感じる。「Photographic Dialogue with International Female Artists」は、写真家やキュレーターなどイメージ・メイキングに関わる女性たちが国際的な対話を通じ、それぞれの立場やミッションについて視点を交換するプロジェクトである。今年5月日本人写真家の川内倫子、細倉真弓、そしてギャラリーディレクターの高橋朗、オランダ人写真家シャルロット・デュマ、キュレーターのソフィ・ハケットを交えて、それぞれの場所から見る写真について対話した。

深井佐和子(以下、深井) 私は編集者、インディペンデントキュレーターとして翻訳や展覧会など日本と海外をつなぐ仕事をしています。海外のプラットフォームで現地の写真家、キュレーターと協働していく中で、国内外のコンテクストの違いや翻訳の問題、同時に対話することの素晴らしさを実感してきました。まずは日本の中にもっと意見を交わす機会があれば写真に関するより深い国際的な相互理解が得られると思い、写真のコミュニティにいるアーティストやキュレーターとの交流を活性化するプラットフォームを作り、座談会や出版を行なっていきたいと考えています。女性にフォーカスしているのは、日本写真史はこれまで男性主導で作られてきたので単純にそこが対話の足りていない部分ですし、女性である自分の役割だなと思ってやっています。今日は素晴らしいメンバーの方々にご参加いただき、視点を交換できる良い機会になると楽しみにしています。

まずは、高橋さんにお伺いします。PGIは1979年に設立され、これまで現代の若手作家を含む幅広い日本写真を海外に紹介してきました。高橋さんは2010年からディレクターに就任され、ギャラリーとして、そしてポートフォリオ・レビュアーや講師として、女性に限らず若い日本人写真家の作品を見る機会が多いですよね。最近感じる傾向などはありますか?

高橋朗(以下、高橋) ここ10年で大きく変わってきていると思います。今は個人の内面や家族、セクシュアリティなど作家自身の個人的な態度を問う傾向が強いかもしれませんね。LGBTQに関する作品も多く出てきていますが、欧米のクイア・アーティストとはそもそも社会的な状況や背景が異なっているため表現方法も日本独特かもしれません。より内面的ですし、写真家本人はクイアと呼ばれることに違和感を感じていることもあるようです。

ソフィ・ハケット(以下、SH) 私はカナダ・オンタリオ美術館(AGO)の写真部門でヘッド・キュレーターをしているのですが、私自身がクイアなので、クイアコミュニティのストーリーを伝えると言うことは私にとってとても大切な仕事です。現在は自分で「クイア・キュレーター」と名乗っていますが、キャリアの初期には自分にも違和感がありました。セクシュアリティは自分の一面であって、それだけが自分の全てだと思われたくないと感じたんです。でも今の欧米のアーティストはそのアイデンティティを作品に活かしオープンに語ることができるようになった。ここ数十年の大きな変化です。日本は今同じようなプロセスを経ているとも考えられますね。

深井 日本独特の「公と私」の考え方も理由の一つかもしれません。日本では写真を撮る・見せるというプロセスは自己探求ととても近い場所にあると感じますよね。彼らの違和感はひとつのセンシティブな実感であり、社会の表出なんだと思います。川内さんの作品は「パーソナル」「繊細」とよく表現されますよね。私生活を撮影することと作品制作はどうやってバランスをとっているんですか?

川内倫子(以下、川内) 私は、自然、人間と自然の関係性、生命の循環といったものに興味があって、自分の人生を含めて身の回りの環境を撮影することが多いです。最初はテーマを設定せずに直感に従って撮っていきます。それは「素の自分」に近いかもしれません。それで、それをプリントし編集する段階になると、自分のもう一つの「目」というか「人格」が登場します。その客観的な「目」に従って編集作業をしていき、最終的にテーマが立ち上がってくる。色々試しながら見つけてきた自分なりのやり方ですね。細倉さんはいかがですか?

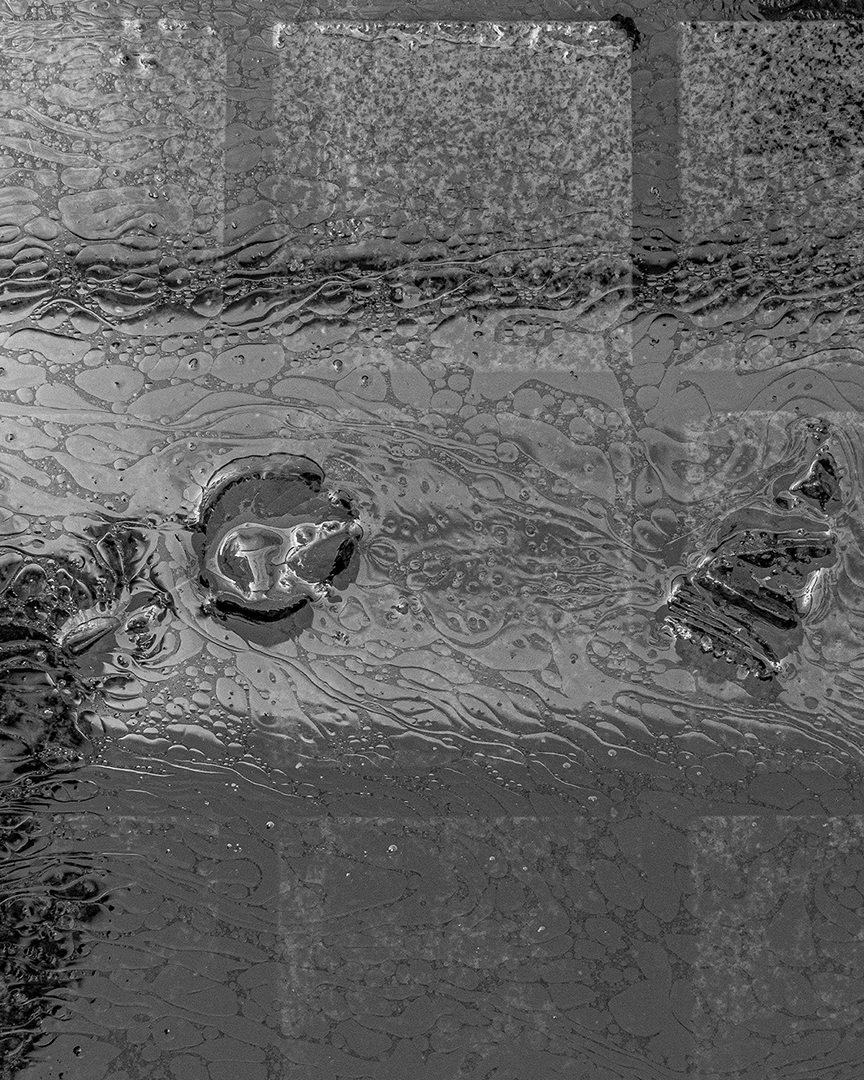

細倉真弓(以下、細倉) そうですね、私は2008年頃から写真家として身体のテクスチャーや触覚的でセクシュアルな視覚をテーマに作品を制作してきました。その中でクイアの写真家や映像作家からとても大きな影響を受けてきました。ピアソン、ティルマンス、パゾリーニやデレク・ジャーマンなどの作家から、とりわけ男性の身体に対する視線を学びましたね。ただ私にとって人生と作品は重なってはいるものの同一ではないので、被写体のことはできるだけ他者として撮りたいんです。写真家と被写体だけの親密さというよりは、見る人が自分を代入できる余地のある親密さのようなものに興味があります。

CD 私は長く動物を被写体としてきたのですが、最近では家族など自分の人生に近いテーマを扱うようになってきました。私も川内さんと同じように、最初は直感的に撮影するのですが、編集段階で私の中の「プロフェッショナル・マインド」が登場します。でもそのやり方を体得するには長い時間を要しました。最初からできる人などいないし、私は今リートフェルト・アカデミーで教えていますが、20代の若いアーティストは皆才能に溢れていて、同時にとってもエモーショナル。今の世代は常に外側に晒されているから、逆に作品を自分の中の安全な場所で育てること、守ることが難しいと思います。でも「プロフェッショナル・マインド」、つまりエディターという視点を持てば、そこから新しい意味を生み出して伝えることができます。メディアそのものはいつの時代も流動性があるものですが、オーサーシップは今の自分にしかない。状況に圧倒されずにそれを探すことが大切です。

深井 写真を作るプロセスは本来時間がかかるものですが、SNSのプラットフォーム上では全てがファストな単体のイメージへと変換されます。SNS時代のイメージサーキュレーションの中で、作品にかける時間も課題の一つです。

CD 制作にかける時間の重要さは、私が日本で学んだことの一つです。集団的なものづくりの文化が、時間をかけること、何かを突き詰めることを社会全体で許容していると感じます。私は日本には約半年に一度のペースで訪れて写真や映像作品の撮影をしているのですが、2014年に初めてこの国を訪れてさまざまな人と出会い、ものづくりに対する向き合い方、生活の価値観を知るうちに日本のそういった文化的な側面にも焦点を当てたいと思うようになりました。同時に制作の過程で日本の男性優位のコミュニティにも直面し、抑圧されてきた女性の声を作品に組み込めないかと、フェミニズム的観点から少女が主人公の映像3部作を作りました。

SH 私は90年代にバンクーバーの美術学校で学びましたが、当時フェミニズムは美術学生だけでなくアートシーン全体でも重要なテーマでした。でも活発な議論にもかかわらず、主に男性のキュレーターやディーラーによって、多くの重要な女性アーティストの作品が説教的あるいは挑発的すぎるという理由で無視されていました。最近になってようやく、キュレーションやギャラリーディレクター職の女性が増えるにつれ、見過ごされてきた女性アーティストたちのキャリアを振り返り、作品研究や文脈化、重要性の再定義ができるようになってきたんです。

高橋 日本では、元写真美術館館長 (現アーティゾン美術館副館長、長野県立美術館館長)の笠原美智子さんはフェミニストを公言しながら美術におけるフェミニズム/ジェンダーの問題提起を早くから取り組まれていて、私はとても勇気づけられました。でも多くの写真展のタイトルではまだ「女性写真家」とわざわざ明記されていますよね。

SH 美術館の展覧会名についてはキュレーターの意向とマーケティング部門の優先事項との調整が非常に大変で、大きな議論になります。「女性」とわざわざ言う必要があるだろうか、作品のそのものが重要なのにと思ったりもするけれども、女性アーティストの作品を見たいというモチベーションの女性観客も存在する。そういった観客層を作り上げたこと自体が、ひとつの成果とも言えます。

細倉 日本では90年代にガーリー・フォトムーブメントがありました。男性目線で定義された「ガーリー」という呼称に対する反発や議論もあるのですが、当時写真学生だった私達にとってはあのムーブメントそのものは勇気づけられるものだったんです。「ガーリー」と括られようともそれぞれの個性・感性を写真で表現して世界に出て行くことができる。その後実際に女性写真家の数も増えたと思います。

深井 そういったシスターフッドも、日本の女性写真の中にある非常に重要な要素ですよね。先日潮田(登久子)さんの展覧会を京セラ美術館で見たときに、冷蔵庫のタイポロジーの中に含まれている批評性・政治性、同時に主婦たち・女性たちと言うシスターフッドを強烈に感じました。明らかに政治的なモチーフが画面に写っていなくても、日常の写真に強い政治的なメッセージが込められている。

CD パーソナルな視点の作品は他者への理解や多様な価値観への扉を開け、時に直接的に政治的なイメージよりも強い政治性を持ちうると思います。

SH 私もそれには非常に共感します。アートが果たす重要な役割の一つは、個人が自分の経験の範囲を超えた領域を探求するきっかけを与えたり、世界に対する視点を変える可能性のある大きな対話に観客を招き入れることだと思います。

深井 アーティストのお二人は同時代の作家と話す機会はよくありますか?

細倉 自分の展覧会のオープニングに他のアーティストが来てくれて話す事はありますし、私が訪れることもよくあります。展覧会場は作品を見ながら話せる良い場ですね。

川内 私は海外のグループショーで他の作家とよく話します。日本人同士だとしても、海外の展覧会場にいるとよりオープンになれるし、同じ場所から来ていると言うコミュニティ意識を強く感じます。

CD 同じような道のりを歩んできたアーティスト同士で話す事はとても良い刺激になりますよね。 お二人は海外で活躍していることで、若い世代、特に若い女性をエンパワメントしていると言う自覚はありますか?

川内 海外のワークショップに招かれることがよくあり、若い方々と交流する機会があります。自分より下の世代に「影響を受けた」と言われることが多いので、責任は感じますね。

細倉 最近の日本の若い写真家の傾向としてコレクティブが増えています。既存のアートギャラリーシステムとは違うオルタナティブスペースで実験性のある活動をしていて、彼らとの対話から刺激をもらいます。

CD インターナショナルコミュニティーを築いていくこともとても重要です。海外からの日本写真に対しての興味はどんどん高まっているし、日本と世界両方の視点を持った人がプラットフォームを作っていくことで、大きな橋をかけられると思います。

深井 アーティストはいつでも既存の枠組みを超えて先に動いていきます。日本は慣習やシステムを重んじるので、大きな制度的なうねりを起こすにはキュレーターやアーティストが視点をリアルタイムで交換していくことが大切だと常々思っています。写真は非常に重要なメディアで、世界の知覚・認識についてはもちろんのこと、言語外のコミュニケーションを重視する日本においてイメージの役割は大きい。だから私たちのようにイメージの循環・流通やイメージメイキングそのものに関わる人たちがもっと対話をしていけたらと考えています。

川内倫子

写真家。滋賀県生まれ。国内外で数多くの展覧会を行う。主な著作に『Illuminance』(2011年)、『あめつち』(2013年)、『Halo』(2017年)など。2022〜2023年に東京オペラシティ アートギャラリーと滋賀県立美術館で個展「川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり」を開催。

https://rinkokawauchi.com/細倉 真弓

写真家。東京/京都在住。触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に『NEW SKIN』(2020年、MACK)、『Jubilee』(2017年、artbeat publishers)、『transparency is the new mystery』(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com高橋朗

PGIギャラリーディレクター。千葉県生まれ。平木収氏に師事。在学中東川町国際写真フェスティバルにボランティアとして参加。2003年から2010年まで同フェスティバル現場制作指導/アシスタントディレクターを務める。1998年からPGIにて写真の保存・展示業務に携わる。現在PGIのディレクターとして展覧会の企画運営を担当。

https://www.pgi.ac/深井佐和子

編集者、キュレーター。東京生まれ。上智大学文学部卒業後、2008-2018年まで東京でギャラリーディレクター及び編集者として勤務し独立。2014年 よりロンドン及びアムステルダムに在住し、ヨーロッパの美術館、アートフェア、出版社とともにアートや編集のプロジェクトを多数手がける。現在は東京を拠点に国内外のクライアントと共にブランディングや編集プロダクションを行う傍ら、国際交流企画など、様々なアートプロジェクトに関わっている。

http://swtokyo.jpCharlotte Dumas (シャルロット・デュマ)

写真家、映像作家。オランダ生まれ。現代社会における人間と動物の関係性をテーマとし、様々な動物を被写体としたポートレイト作品を発表。近年では、日本・与那国島の希少馬をめぐるリサーチと撮影を経て制作された3本の短編映画「潮(2018年)」「依代(2020年)」「青(2022年)」が公開された。オランダを代表する写真家として欧米を中心に各地で個展を行っている。

https://www.charlottedumas.nl/Sophie Hacket

キュレーター。オンタリオ美術館(Art Gallery of Ontario)の写真部門のヘッドキュレーターであり、ライアソン大学の映画および写真保存・コレクション管理の修士課程教員。著書に「Queer Looking: Joan E. Biren’s Slide Shows」(Aperture、2015年春) や「Encounters in the Museum: The Experience of Photographic Objects」(The “Public” Life of Photographs、ライアソン・イメージ・センターおよびMIT Press、2016年)など。

https://ago.ca/